|

Natürlich sind

Papier, Karton oder Pappe die wichtigsten Materialen, aus denen Papierflieger

bestehen. Darum soll es aber hier nicht gehen. Wenn wir hier über

Konstruktionsmaterialien für Papierflieger reden, handelt es sich um

zusätzliche Hilfsmittel, welche hautsächlich zur Formgebung und

Konditionierung des Fliegers eingesetzt werden. Andere Hilfsmittel, welche

dagegen ausschließlich zum Trimmen oder als Ballast zum Einstellen

der gewünschten Schwerpunktlage dienen, werden auf der Seite

<Trimmgewicht & Ballast> behandelt.

Es lassen sich zwei Gruppen von Konstruktionsmaterialien unterscheiden,

nämlich solche, welche am fertigen Flieger verbleiben und Hilfsmittel,

welche nach Anwendung wieder entfernt werden. Erstere kommen bei Oriplanen

nie, bei Faltfliegern eher selten und bei Papierflugzeugen häufig zum

Einsatz. Entfernbare Hilfsmittel können dagegen bei allen Spielarten

der Papierfliegerei Anwendung finden, werden aber von Außenstehenden

selten bemerkt (da sie im Flug nicht mehr am Flieger zu sehen sind).

Hilfmitteln beider Sorten sind in Anzahl und Anwendung kaum Grenzen gesetzt.

Deshalb wird die nachfolgende Aufzählung wohl immer unvollständig

sein. Vielleicht kann sie dir aber die eine oder andere Anregung zur Konstruktion

deiner eigenen Papierflieger vermitteln.

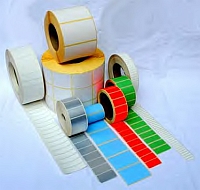

Einseitiges Klebeband gehört zu den am häufigsten gebrauchten Hilfsstoffen beim Bau von Faltfliegern, aber auch bei Papierflugzeugen findet es oft Verwendung. Es entstehen keine Zwangspausen für das Austrocknen, wie bei Klebstoffen auf Basis von Lösemitteln. Außerdem wird das Papier nicht feucht und so auch nicht in seinen Eigenschaften verändert.

Am bekanntesten sind Kunststoffträger mit

Klebeschicht. Ob nun Markenprodukte wie Tesa-Film oder no name, es gibt sie

als großflächige Klebefolien oder auf Rollen in den verschiedensten

Abmessungen und Folienstärken. Am ehesten eignet sich jedoch, meiner

bescheidenen Meinung nach, ganz einfache Rollenware für's Büro.

Ich bevorzuge eine Breite von ca. 12,5 mm. Befindet sich die Klebebandrolle

in einem Tischspender, lassen sich beliebig viel und beliebig lange Stücke

mit nur einer Hand entnehmen. Die Zweite hat man dann für andere wichtige

Dinge frei, wie zum Beispiel die Klebestelle in Form zu halten. Leider haben

Klebestreifen mit Kunststoffrücken auch Nachteile.

Am bekanntesten sind Kunststoffträger mit

Klebeschicht. Ob nun Markenprodukte wie Tesa-Film oder no name, es gibt sie

als großflächige Klebefolien oder auf Rollen in den verschiedensten

Abmessungen und Folienstärken. Am ehesten eignet sich jedoch, meiner

bescheidenen Meinung nach, ganz einfache Rollenware für's Büro.

Ich bevorzuge eine Breite von ca. 12,5 mm. Befindet sich die Klebebandrolle

in einem Tischspender, lassen sich beliebig viel und beliebig lange Stücke

mit nur einer Hand entnehmen. Die Zweite hat man dann für andere wichtige

Dinge frei, wie zum Beispiel die Klebestelle in Form zu halten. Leider haben

Klebestreifen mit Kunststoffrücken auch Nachteile.

Zum einen versiegelt die Folie das Papier an der Klebestelle. Es kann dort

nicht mehr <atmen>, das heißt sich an die Luftfeuchtigkeit der

Umgebung anpassen. Da diese Versiegelung in der Regel nur auf einer Seite

des Papiers erfolgt, kommt es vor allem bei dünnen Papieren früher

oder später zu unschönen Verwerfungen um die Klebestelle herum.

Zum anderen haftet die Klebeschicht der Folie einfach viel zu gut am Papier.

Daraus resultieren enorme Probleme, wenn man sie wieder entfernen will.

Häufig reißt das Papier ein, oder Teile der Papieroberfläche

werden mitgerissen. Selbst wenn es gelingt, den Folienstreifen ohne Verletzungen

im Papier herunterzuziehen, ist das Papier an der ehemaligen Klebestelle

immer noch stark unter Spannung und wird leicht beulen. Wenn man also mit

Folienklebeband arbeitet, sollte man genau wissen was man tut. Spätere

Korrekturen sind jedenfalls sehr schwierig, bei manchen Papieren unmöglich.

Außer

Kunststoff gibt es auch noch viele andere Grundmaterialien für

Klebebänder. Mein persönlicher Favorit ist ein sehr dünner

fast durchsichtiger weißer Filz. Das daraus hergestellte Pflaster wird

in Apotheken unter dem Namen Gothaplast-Vlies verkauft. Man bekommt es in

der Breite von 12,5 und 25 mm als 10 m Rolle. Leider muss man es

in der Regel vorbestellen und es ist auch alles andere als billig. Dafür

ist es luftdurchlässig und lässt sich problemlos wieder vom Papier

ablösen. Trotzdem besitzt dieses Klebeband ausgezeichnete Hafteigenschaften.

Der hohen Kosten wegen, verwenden ich es allerdings vorwiegend zum Bauen

und zur Veränderung/Verbesserung von Prototypen. Wenn man den kleinen

Steg auf der Innenseite der Rolle heraustrennt, passt diese in fast alle

handelsüblichen Tischspender. Bei mir steht immer je ein Spender Tesa

und Gothaplast auf dem Basteltisch.

Außer

Kunststoff gibt es auch noch viele andere Grundmaterialien für

Klebebänder. Mein persönlicher Favorit ist ein sehr dünner

fast durchsichtiger weißer Filz. Das daraus hergestellte Pflaster wird

in Apotheken unter dem Namen Gothaplast-Vlies verkauft. Man bekommt es in

der Breite von 12,5 und 25 mm als 10 m Rolle. Leider muss man es

in der Regel vorbestellen und es ist auch alles andere als billig. Dafür

ist es luftdurchlässig und lässt sich problemlos wieder vom Papier

ablösen. Trotzdem besitzt dieses Klebeband ausgezeichnete Hafteigenschaften.

Der hohen Kosten wegen, verwenden ich es allerdings vorwiegend zum Bauen

und zur Veränderung/Verbesserung von Prototypen. Wenn man den kleinen

Steg auf der Innenseite der Rolle heraustrennt, passt diese in fast alle

handelsüblichen Tischspender. Bei mir steht immer je ein Spender Tesa

und Gothaplast auf dem Basteltisch.

Bei größeren Flugzeugen aus Pappe oder

sogar Wellpappe lassen sich auch Klebebänder aus Papier gut einsetzen.

Omas braunes Papierband ,mit wasserlöslicher Leimschicht, ist damit

allerdings nicht gemeint. Die angefeuchteten Klebestreifen weichen die Pappe

an, trocknen nur langsam und kleben auch nur sehr mangelhaft. Besser ist

Malerkrepp aus dem Baumarkt. Dabei darf es ruhig das billige (fast) glatte

Kreppband sein. Die meisten Sorten klebt aufgezeichnet und mit Schere und

Bastelmesser lässt es sich gut zuschneiden.

Bei größeren Flugzeugen aus Pappe oder

sogar Wellpappe lassen sich auch Klebebänder aus Papier gut einsetzen.

Omas braunes Papierband ,mit wasserlöslicher Leimschicht, ist damit

allerdings nicht gemeint. Die angefeuchteten Klebestreifen weichen die Pappe

an, trocknen nur langsam und kleben auch nur sehr mangelhaft. Besser ist

Malerkrepp aus dem Baumarkt. Dabei darf es ruhig das billige (fast) glatte

Kreppband sein. Die meisten Sorten klebt aufgezeichnet und mit Schere und

Bastelmesser lässt es sich gut zuschneiden.

Selbstklebende Etiketten gibt es in vielen

Größen. Ob einfarbig oder bunt, beschriftbar, bereits beduckt,

aus Papier oder Metallfolie, alle lassen sich mehr oder weniger gut verarbeiten.

Der große Vorteil von Etiketten gegenüber einfachem Klebeband

besteht in den vielen absolut identischen Stücken. Mit Etiketten als

Verbindungsmaterial lassen sich schnell große Flotten identischer

Papierflugzeuge produzieren. Immer vorausgesetzt, du hast genug davon.

Natürlich sollte ein Entwurf, bevor er in Serie geht, bis auf's j-Kleckschen

ausgereift sein. Nicht zu unterschätzen sind auch die Designeffekte,

welche sich mit Etiketten erzielen lassen. Leider tragen diese nur selten

zur Verbesserung des Flugverhaltens bei.

Selbstklebende Etiketten gibt es in vielen

Größen. Ob einfarbig oder bunt, beschriftbar, bereits beduckt,

aus Papier oder Metallfolie, alle lassen sich mehr oder weniger gut verarbeiten.

Der große Vorteil von Etiketten gegenüber einfachem Klebeband

besteht in den vielen absolut identischen Stücken. Mit Etiketten als

Verbindungsmaterial lassen sich schnell große Flotten identischer

Papierflugzeuge produzieren. Immer vorausgesetzt, du hast genug davon.

Natürlich sollte ein Entwurf, bevor er in Serie geht, bis auf's j-Kleckschen

ausgereift sein. Nicht zu unterschätzen sind auch die Designeffekte,

welche sich mit Etiketten erzielen lassen. Leider tragen diese nur selten

zur Verbesserung des Flugverhaltens bei.

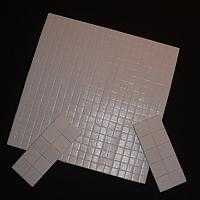

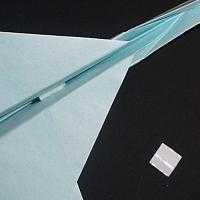

Doppelseitiges Klebeband eignet sich hervorragend

um den Rumpf eines Faltfliegers zu schließen oder um zusätzlichen

Ballast am Flieger zu befestigen. Je dünner das Band ist, desto weniger

wird es auffallen. Handelsüblich sind Rollen mit Meterware oder bereits

in kleine Quadrate zerteile Platten. Letztere, mit der sogenannten

3D-Colagetechnik (3D-Serviettentechnik) aufgekommen Zuschnitte, finde ich

besonderst praktisch. Es kann zwar manchmal etwas nervig sein die Schutzfolien

abzufummeln, vor allem wenn die Quadreate sehr klein sind, dafür lassen

sich die Klebestückchen aber meistens rückstandsfrei wieder entfernen.

Doppelseitiges Klebeband eignet sich hervorragend

um den Rumpf eines Faltfliegers zu schließen oder um zusätzlichen

Ballast am Flieger zu befestigen. Je dünner das Band ist, desto weniger

wird es auffallen. Handelsüblich sind Rollen mit Meterware oder bereits

in kleine Quadrate zerteile Platten. Letztere, mit der sogenannten

3D-Colagetechnik (3D-Serviettentechnik) aufgekommen Zuschnitte, finde ich

besonderst praktisch. Es kann zwar manchmal etwas nervig sein die Schutzfolien

abzufummeln, vor allem wenn die Quadreate sehr klein sind, dafür lassen

sich die Klebestückchen aber meistens rückstandsfrei wieder entfernen.

Eine etwas ungewöhnliche Art, den Rumpf von Papierflugzeugen

dauerhaft zu schließen. Niete und Holniete wurden und werden

hauptsächlich bei industriell vorgefertigten Kartonfliegern verwendet.

Mit diesen Nieten wird manchmal auch gleich noch ein Ballastgewicht fixiert.

Beim Verwenden von Holnieten erhält man zusätzlich ausreißsichere

Löcher, welche sich ausgezeichnet zur Befestigung von Zugschnüren

oder als Buchse zur drehbaren Lagerung von Windspielen eignen. Trotzdem

gehören Nieten eher zu den exotischen Hilfsmitteln.

Eine etwas ungewöhnliche Art, den Rumpf von Papierflugzeugen

dauerhaft zu schließen. Niete und Holniete wurden und werden

hauptsächlich bei industriell vorgefertigten Kartonfliegern verwendet.

Mit diesen Nieten wird manchmal auch gleich noch ein Ballastgewicht fixiert.

Beim Verwenden von Holnieten erhält man zusätzlich ausreißsichere

Löcher, welche sich ausgezeichnet zur Befestigung von Zugschnüren

oder als Buchse zur drehbaren Lagerung von Windspielen eignen. Trotzdem

gehören Nieten eher zu den exotischen Hilfsmitteln.

Heute

werden kaum noch Wahrenmuster mit der Briefpost verschickt. Der Musterbeutel

ist fast ausgestorben. Überlebt hat aber bis heute der Beutelverschluss,

die Musterbeutelklammer. Wir verdanken das der preiswerten Postversandart

<Büchersendung>. Außer Druckerzeugnisse darf die

Büchersendung nur einen Lieferschein oder eine sehr kurze Mitteilung

enthalten. Damit die Post das auch kontrollieren kann, muss man seine

Büchersendung in einem wiederverschließbaren Umschlag verschicken.

Das einfachste Mittel dazu ist bis heute die Musterbeutelklammer.

Heute

werden kaum noch Wahrenmuster mit der Briefpost verschickt. Der Musterbeutel

ist fast ausgestorben. Überlebt hat aber bis heute der Beutelverschluss,

die Musterbeutelklammer. Wir verdanken das der preiswerten Postversandart

<Büchersendung>. Außer Druckerzeugnisse darf die

Büchersendung nur einen Lieferschein oder eine sehr kurze Mitteilung

enthalten. Damit die Post das auch kontrollieren kann, muss man seine

Büchersendung in einem wiederverschließbaren Umschlag verschicken.

Das einfachste Mittel dazu ist bis heute die Musterbeutelklammer.

An Papierflugzeugen ist die Musterbeutelklammer allerdings noch exotischer als Niet oder Holniet. Wie diese wird die Musterbeutelklammer vor allem zum Verschluss der Rumpfspitze verwendet. Vorteil: Die benötigten Löcher lassen sich mit einem handelsüblichen Tischlocher stanzen.

Heftklammern sind eine weitere Möglichkeit den Rumpf von

Papierfliegern zu verschließen. Die Anwendung ist allerdings etwas

problematisch, da sich das Papier beim Setzen der Heftklammer fast immer

verzieht. Ohne Korrektur wirkt sich das schnell auf die Flugleistung des

Fliegers aus.

Heftklammern sind eine weitere Möglichkeit den Rumpf von

Papierfliegern zu verschließen. Die Anwendung ist allerdings etwas

problematisch, da sich das Papier beim Setzen der Heftklammer fast immer

verzieht. Ohne Korrektur wirkt sich das schnell auf die Flugleistung des

Fliegers aus.

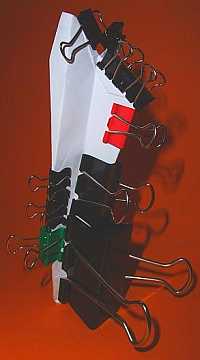

In Europa sind Foldback-Klammern ziemlich unbekannt.

Zudem wirst du diese speziellen Papierklammen wahrscheinlich nie an einem

fliegenden Modell sehen. Als Ballast sind sie zu leicht und zu sperrig, zum

Verschließen von Falten gibt es andere Möglichkeiten (siehe oben).

Dafür sind sie bei der Lagerung und Formgebung von Papierfliegern kaum

wegzudenken. Natürlich gibt es auch andere Möglichkeiten um

Papierflugzeuge bis zum abtrocknen des Klebstoffes in Form zu halten, aber

kaum eine andere Klammer ist so präzise zu psitiomieren, so vielseitig

einzusetzen, so kräftig und dabei so preiswert. Die Stahldrahtbügel

an jeder Foldback-Klammer lassen sich übrigens nach dem Setzen der Klammer

leicht entfernen. So kann man sie noch dichter aneinander setzen.

Unterschiedliche Größen lassen sich sogar übereinander anordnen.

In Europa sind Foldback-Klammern ziemlich unbekannt.

Zudem wirst du diese speziellen Papierklammen wahrscheinlich nie an einem

fliegenden Modell sehen. Als Ballast sind sie zu leicht und zu sperrig, zum

Verschließen von Falten gibt es andere Möglichkeiten (siehe oben).

Dafür sind sie bei der Lagerung und Formgebung von Papierfliegern kaum

wegzudenken. Natürlich gibt es auch andere Möglichkeiten um

Papierflugzeuge bis zum abtrocknen des Klebstoffes in Form zu halten, aber

kaum eine andere Klammer ist so präzise zu psitiomieren, so vielseitig

einzusetzen, so kräftig und dabei so preiswert. Die Stahldrahtbügel

an jeder Foldback-Klammer lassen sich übrigens nach dem Setzen der Klammer

leicht entfernen. So kann man sie noch dichter aneinander setzen.

Unterschiedliche Größen lassen sich sogar übereinander anordnen.

Richtig interessant sind Foldback-Klammern allerdings

für die Lagerung von Hochleistungs-Faltfliegern. Beim Falten kommen

immer auch Spannungen ins Papier, welche dafür sorgen, das der Flieger

an den Falten wieder aufgehen möchte. Um diese Spannungen aus dem Papier

zu bekommen, sollten solche Flieger ca. eine Woche lang <nachreifen>.

In dieser Zeit bildet sich unter dem Einfluss von Druck, Temperatur und

Luftfeuchtigkeit die inneren Bindungen im Papier um, bis die Faltspannungen

verschwunden sind und der Flieger das Maximum an Formstabilität erreicht

hat.

Richtig interessant sind Foldback-Klammern allerdings

für die Lagerung von Hochleistungs-Faltfliegern. Beim Falten kommen

immer auch Spannungen ins Papier, welche dafür sorgen, das der Flieger

an den Falten wieder aufgehen möchte. Um diese Spannungen aus dem Papier

zu bekommen, sollten solche Flieger ca. eine Woche lang <nachreifen>.

In dieser Zeit bildet sich unter dem Einfluss von Druck, Temperatur und

Luftfeuchtigkeit die inneren Bindungen im Papier um, bis die Faltspannungen

verschwunden sind und der Flieger das Maximum an Formstabilität erreicht

hat.

Foldback-Klammern gibt es in vielen verschiedenen Größen. Üblich sind Maulbreiten von 13 / 16 / 19 / 25 / 32 / 41 / 51 mm.

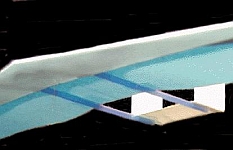

Papierflugzeuge,

in welchen Trinkröhrchen verbaut werden, sind echte Exoten. Allerdings

ist dieses Baumaterial billig und leicht verfügbar. Es birgt daher ein

gewisses Potential, welches gehoben werden will. Leider werden solche Flieger

von manchen Konstrukteuren nicht mehr zu den Papierflugzeugen gezählt.

Das sollte aber jeder für sich entscheiden. Schließlich hängt

das von der Definition eines Papierflugzeuges ab. Wie viel Gewichts- oder

Volumenprozent dürfen aus einem anderem Material als Papier bestehen?

Tja ich weiß das nicht, und ob das Ding am Ende Papier- oder Modellflieger

heißt, ist mir eigentlich auch herzlich egal.

Papierflugzeuge,

in welchen Trinkröhrchen verbaut werden, sind echte Exoten. Allerdings

ist dieses Baumaterial billig und leicht verfügbar. Es birgt daher ein

gewisses Potential, welches gehoben werden will. Leider werden solche Flieger

von manchen Konstrukteuren nicht mehr zu den Papierflugzeugen gezählt.

Das sollte aber jeder für sich entscheiden. Schließlich hängt

das von der Definition eines Papierflugzeuges ab. Wie viel Gewichts- oder

Volumenprozent dürfen aus einem anderem Material als Papier bestehen?

Tja ich weiß das nicht, und ob das Ding am Ende Papier- oder Modellflieger

heißt, ist mir eigentlich auch herzlich egal.

|

www.Papierfliegerei.de - Material zur Konstruktion |